|

EN BREF

|

La justice climatique est une notion émergente qui établit un lien entre les enjeux environnementaux et les questions sociales. Elle s’inscrit dans une quête d’équité face aux conséquences du changement climatique, en reconnaissant que les populations les plus vulnérables et celles ayant le moins contribué à la crise sont souvent les plus touchées. Ce concept intègre des dimensions éthiques, politiques et judiciaires, visant à équilibrer les responsabilités et les droits entre nations et groupes sociaux. En œuvrant pour une répartition équitable des ressources et des efforts de lutte contre la crise environnementale, la justice climatique appelle à une prise de conscience collective et à une action concertée pour garantir que les voix des plus marginalisés soient entendues dans les processus de décision.

Justice Climatique : Une Approche Équitable face au Changement Climatique

La justice climatique est une notion clé qui émerge dans le contexte des crises environnementales actuelles. Elle s’articule autour de l’idée que le changement climatique, souvent perçu comme un problème purement environnemental, est en réalité une question de justice sociale et économique. Les conséquences de ce phénomène ne sont pas réparties de manière équitable : les communautés vulnérables, qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre, sont généralement les plus touchées. Par exemple, dans plusieurs régions d’Afrique et d’Asie, des familles déjà fragilisées par la pauvreté sont les premières à subir les impacts dévastateurs des catastrophes climatiques, comme les sécheresses ou les inondations.

Cette injustice soulève des questions morales et politiques quant à la responsabilité des pays développés, qui ont historiquement contribué le plus au réchauffement climatique. De nombreuses initiatives, menées par des organisations non gouvernementales et des collectifs citoyens, appellent à des actions en justice contre des États ou des entreprises, afin de rappeler l’importance de l’équité dans les décisions climatiques. Ainsi, la justice climatique cherche à équilibrer les droits et responsabilités entre les nations, mais aussi à intégrer les perspectives des groupes sociaux marginalisés, souvent laissés de côté dans les débats environnementaux. En somme, la justice climatique appelle à une prise de conscience collective sur les enjeux complexes et interconnectés qui lient notre environnement à notre société.

La Justice Climatique : Définition et Enjeux

La justice climatique se définit comme un cadre éthique qui examine les disparités provoquées par le changement climatique et la manière dont ces disparités touchent plus durement les communautés vulnérables. En effet, bien que les nations industrialisées soient les principales émettrices de gaz à effet de serre, ce sont souvent les populations les moins responsables qui souffrent le plus des conséquences. Par exemple, selon l’Organisation des Nations Unies, les pays en développement sont significativement affectés par les catastrophes naturelles exacerbées par le réchauffement climatique, comme les inondations et les sécheresses. Ces événements ne font qu’accroître les inégalités sociales et économiques déjà présentes, plongeant encore plus de personnes dans la pauvreté.

En France et dans le monde, des mouvements citoyens émergent pour réclamer une responsabilité accrue des gouvernements et des entreprises face à ces enjeux. Des actions en justice sont engagées pour forcer les autorités à agir en faveur d’une transition éthique et durable. Par exemple, des collectif comme Urgewald militent pour la cessation des projets d’infrastructure polluants, demandant de répondre à l’urgence écologique tout en prenant en compte les droits humains. À cette lumière, il apparaît crucial de rétablir un équilibre entre les droits et les responsabilités, en intégrant les voix des populations les plus affectées dans les processus décisionnels, afin de garantir que les mesures politiques soient à la fois équitables et efficaces.

La Justice Climatique : Une Nécessité Urgente

Définition et Enjeux

La justice climatique est une notion qui émerge de plus en plus dans le débat public, tant en France qu’à travers le monde. Elle vise à établir un équilibre face aux conséquences inégales du changement climatique, qui touchent de manière disproportionnée les communautés les plus vulnérables. Ce mouvement s’articule autour de l’idée que ceux qui ont le moins contribué à la crise climatique sont souvent les plus affectés, tandis que les pays ou entreprises qui ont historiquement produit le plus d’émissions de gaz à effet de serre doivent assumer une plus grande part de la responsabilité.

Il est essentiel de considérer la justice sociale dans ce cadre, car le changement climatique aggravent des injustices préexistantes. Par exemple, les nations en développement, souvent les plus impactées par des événements climatiques extrêmes, ont moins de ressources pour s’adapter ou se reconstruire. Diverses initiatives sont en cours pour renforcer cette notion, y compris des actions en justice menées par des ONG et des collectifs de citoyens.

- Reconnaissance des droits humains et équité dans les décisions climatiques : une approche qui place les personnes au centre des discussions.

- Actions judiciaires pour demander des comptes aux États et aux entreprises : un moyen de lutter pour la justice au sein des systèmes juridiques existants.

- Éducation et sensibilisation des citoyens : des campagnes visant à informer le public sur les enjeux de la justice climatique.

- Collaboration internationale pour une transition équitable : des accords et des initiatives qui favorisent le partage équitable des ressources et technologies.

Ces éléments sont cruciaux pour assurer un progrès collectif et équitable face aux défis environnementaux. Pour approfondir ce sujet, on peut consulter des ressources précieuses comme Greenpeace ou encore Youmatter, qui détaillent les implications et les actions liées à la justice climatique.

Comprendre la Justice Climatique

La justice climatique représente un mouvement significatif qui lie les enjeux environnementaux aux questions d’égalité sociale. Elle émerge de la prise de conscience croissante que le changement climatique n’affecte pas toutes les populations de manière équitable. Les personnes et communautés les plus vulnérables, souvent celles qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre, sont fréquemment les plus touchées par ses conséquences. Ce phénomène souligne la nécessité d’adopter une approche éthique et équitable dans la lutte contre le changement climatique.

La notion de justice climatique intègre des dimensions politiques, morales et judiciaires, et vise à établir une responsabilité partagée entre les nations, tenant compte de leur historique d’émissions. Ainsi, les pays développés, ayant historiquement pollué davantage, doivent assumer une part disproportionnée des efforts d’atténuation et d’adaptation. Cela appelle également à des actions judiciaires contre des États ou entreprises qui n’agissent pas en faveur d’un avenir durable.

Il est crucial de reconnaître que la crise climatique exacerbe les inégalités existantes. Les déplacés climatiques et ceux qui subissent des impacts matériels significatifs des catastrophes environnementales sont souvent issus de communautés marginalisées. Leur vécu doit donc être au centre des discussions et des décisions politiques liées au climat. Des mesures concrètes doivent être mises en place pour soutenir ces populations et garantir leur droit à un environnement sain.

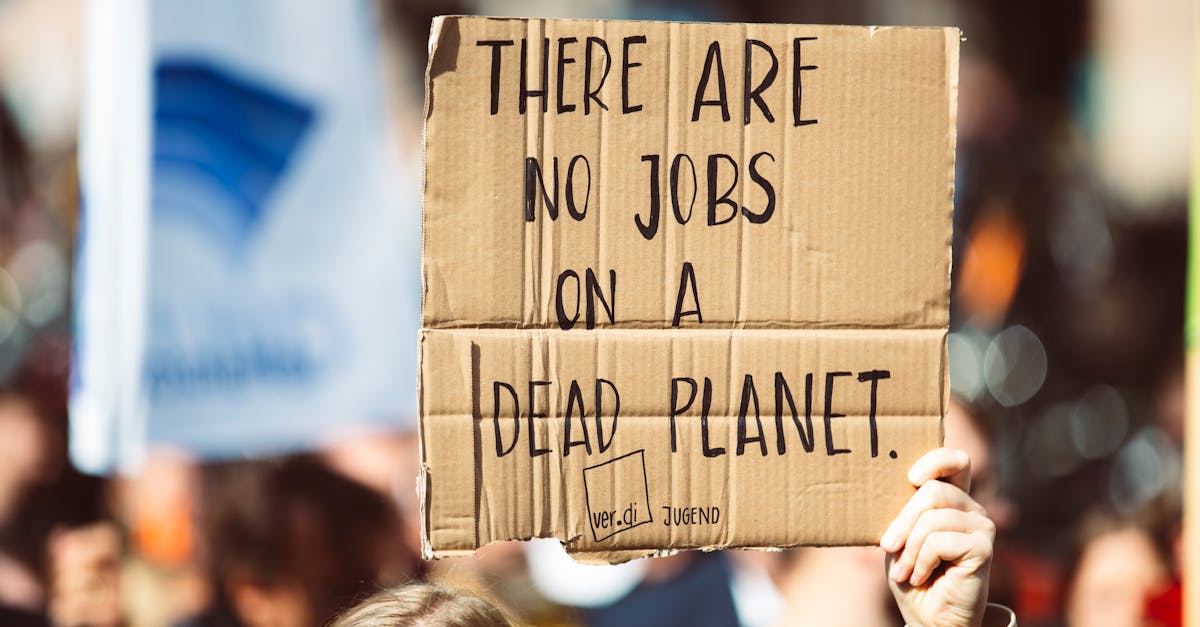

La justice climatique n’est pas seulement une question d’environnement, c’est aussi un véritable appel à l’action pour un avenir plus équitable. Promouvoir une approche qui allie droits humains et initiatives écologiques est essentiel pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Les mouvements citoyens et les organisations de la société civile jouent un rôle capital dans ce processus, appelant à une conscience collective et à une action concertée en faveur de l’équité climatique.

La justice climatique est un concept émergent qui traduit les inégalités engendrées par le changement climatique. Elle vise à établir un équilibre entre les responsabilités et les droits des différents acteurs, qu’ils soient nations, générations ou groupes sociaux. Cette notion se fonde sur les principes d’équité, de responsabilité partagée, mais différenciée, tenant compte des contributions historiques de chaque pays à la crise climatique.

Les impacts du changement climatique ne touchent pas tous les individus de la même manière. En effet, ce sont souvent les communautés vulnérables, qui ont le moins contribué à cette crise, qui en subissent les conséquences les plus graves, qu’elles soient écologiques, économiques ou sanitaires. La justice climatique met donc en lumière ces disparités et appelle à une action collective pour garantir l’égalité et le respect des droits humains dans les processus décisionnels liés aux politiques climatiques.

Ce mouvement, qui s’est intensifié ces dernières années, se manifeste par des actions en justice et des initiatives citoyennes qui soutiennent les voix les plus marginalisées. La lutte pour la justice climatique ne se limite pas à un cadre environnemental ; elle est intrinsèquement liée à la justice sociale. En fin de compte, elle pousse à repenser notre relation face à la nature et à envisager un avenir où l’équité est au cœur de toutes les décisions environnementales.