|

EN BREF

|

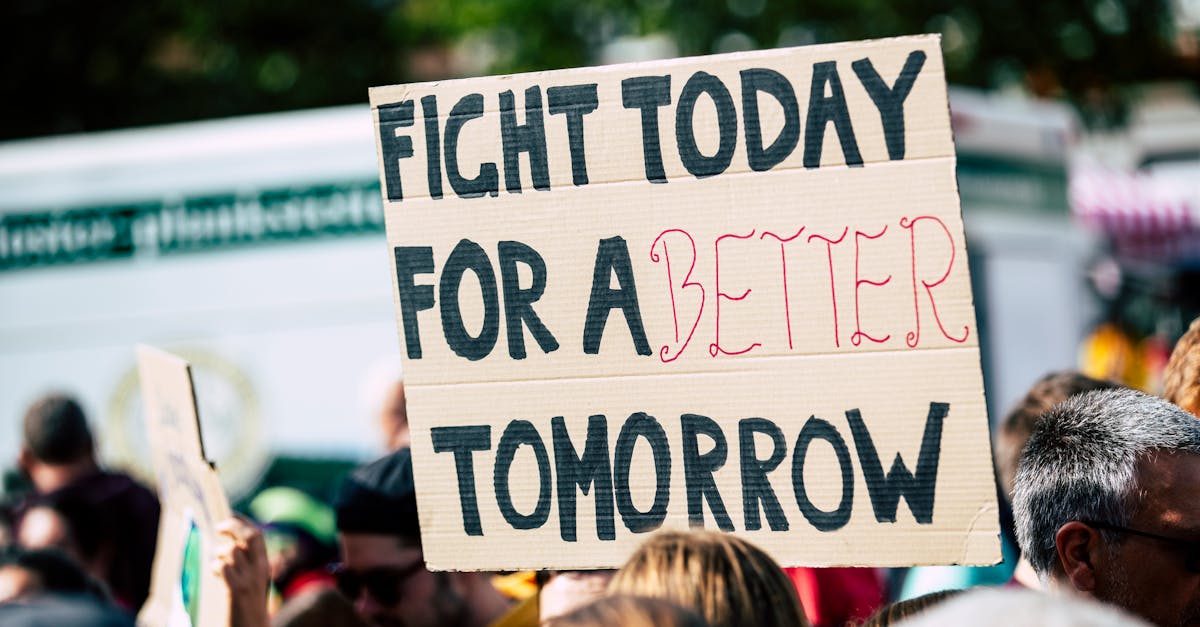

Alors que l’engagement citoyen pour la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique ne cesse de croître, l’inaction politique semble s’installer de manière alarmante. Les citoyens expriment des attentes de plus en plus fortes concernant des mesures écologiques et requièrent une transition vers un modèle économique plus durable. Pourtant, les décisions politiques continuent d’évoluer dans une direction inverse, alimentant un fosséèlement grandissant entre les aspirations populaires et les initiatives gouvernementales. Ce décalage pose des questions cruciales sur la capacité des décideurs à répondre aux urgences écologiques, alors même que les scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur l’état de notre planète.

La mobilisation citoyenne face à l’inaction politique

Dans un contexte où les décisions politiques semblent souvent en décalage avec l’urgence climatique, la mobilisation citoyenne émerge comme une réponse dynamique et essentielle. En France, un large consensus se dessine parmi la population : selon des enquêtes, deux tiers des citoyens souhaitent des mesures environnementales plus strictes. Ce désir de changement s’incarne dans diverses initiatives, allant de la pétition contre la réintroduction de néonicotinoïdes à des campagnes de financement participatif pour des projets d’énergies renouvelables. Par exemple, une campagne récente a permis de récolter plus de 4,6 millions d’euros en quelques jours pour soutenir des actions concrètes en faveur de la transition écologique. Ces mouvements illustrent non seulement l’engagement croissant des citoyens, mais aussi leur volonté de peser sur les choix politiques afin de protéger notre planète. Ainsi, malgré les freins institutionnels, la société civile joue un rôle crucial, mettant en avant l’importance de la sensibilisation et de l’éducation environnementale pour catalyser le changement.

Les mouvements citoyens face à l’inaction politique sur le climat

Depuis plusieurs années, les mouvements citoyens se mobilisent massivement pour revendiquer une action sérieuse et urgente contre la crise climatique, face à une inaction politique persistante. En 2022, une enquête a révélé que deux tiers des Français se prononcent en faveur de mesures environnementales plus contraignantes, un chiffre qui illustre le décalage croissant entre l’opinion publique et les décisions gouvernementales. D’un côté, nous assistons à des réformes qui semblent regresser, comme la réintroduction de néonicotinoïdes, pourtant bannis, alors que 83 % des citoyens soutiennent une réduction de leur utilisation. De l’autre, des initiatives citoyennes apparaissent, comme une pétition qui a recueilli plus de 1,8 million de signatures en quelques jours pour s’opposer à cette loi, témoignant d’une forte volonté d’engagement.

Dans le domaine de l’énergie, le soutien envers les énergies renouvelables est indéniable, avec 84 % de la population ayant une opinion favorable. Une campagne de financement participatif a récemment récolté plus de 4,6 millions d’euros pour le programme « Décarbonons la France », prouvant que la mobilisation citoyenne n’est pas marginale, mais au contraire, un levier puissant pour initier des changements. Cette dynamique contraste avec la réalité de certaines politiques qui demeurent en décalage avec les aspirations écologiques des citoyens, illustrant ainsi une lutte qui, loin d’être seulement idéologique, constitue une nécessité palpable dans la vie quotidienne de millions de personnes. Cela soulève également une question cruciale : jusqu’à quand la voix des citoyens sera-t-elle ignorée face à l’urgence climatique ?

Les Mouvements Citoyens Face à l’Inaction Politique

Une Réaction Citoyenne aux Défaillances Institutionnelles

Dans un contexte où les décisions politiques semblent souvent en décalage avec les préoccupations environnementales croissantes, les mouvements citoyens jouent un rôle essentiel. Ces initiatives s’inscrivent dans un cadre de lutte contre le backlash écologique observé dans plusieurs pays, illustré par des mesures telles que la réintroduction de pesticides nocifs ou le démontage des engagements climatiques européens.

Les citoyens ne se laissent pas abattre par ces reculs. Au contraire, ils agissent avec détermination pour faire entendre leur voix et influencer les décisions politiques. Par exemple, une grande majorité des Français se prononcent en faveur de la réduction des pesticides. Pourtant, malgré cette pression citoyenne, des lois visant à réintroduire des substances dangereuses continuent de passer, comme l’a démontré l’adoption récente de la Loi Duplomb. Cette situation a provoqué une mobilisation impressionnante : une pétition en ligne a rapidement gagné plus de 1,8 million de signatures.

Les actions citoyennes se multiplient également autour des énergies renouvelables, où une majorité claire de la population supporte leur développement. Des campagnes de financement participatif, telles que celle de « Décarbonons la France », démontrent que l’engagement financier des citoyens peut soutenir des projets écologiques ambitieux.

- Concertation citoyenne : Impliquer les populations dans les décisions relatives aux politiques environnementales renforce la légitimité des mesures prises.

- Mobilisation locale : Des initiatives locales, comme la création de fresques interactives sur le climat, éveillent les consciences et incitent à l’action collective.

- Communication digitale : L’utilisation des réseaux sociaux permet de rassembler et de motiver les citoyens autour de combats communs.

- Partenariats avec des ONG : Collaborer avec des organisations de défense de l’environnement bénéficie à la mise en valeur des chiffres et données scientifiques indispensables.

Ces éléments contribuent non seulement à sensibiliser le public, mais aussi à renforcer les arguments en faveur d’une réelle transition écologique. De plus, les travaux de recherche montrent que la mobilisation citoyenne peut influencer significativement les politiques climatiques, comme le souligne une étude de la Banque Européenne d’Investissement.

La mobilisation citoyenne face à l’inaction politique sur le climat

Des décisions politiques récentes, telles que l’abandon de mesures favorisant les énergies renouvelables et la réintroduction de substances nocives comme les néonicotinoïdes, mettent en évidence un backlash écologique inquiétant. Tandis que des voix s’élèvent contre une écologie jugée punitive, les faits sont là : les records de températures continuent de s’accumuler et les événements climatiques extrêmes entraînent des pertes économiques considérables.

Malgré l’essor de la désinformation, une large partie de la population française demeure mobilisée et consciente des enjeux climatiques. Des enquêtes révèlent un fort soutien en faveur de la réduction des pesticides et de l’expansion des énergies renouvelables, illustrant le fossé entre la volonté citoyenne et les politiques en vigueur. La pétition pour l’abrogation de la Loi Duplomb, qui a recueilli plus de 1,8 million de vies, en est une preuve éclatante.

Face à cette dynamique, la création de normes en faveur de l’écologie et la capacité d’influence des citoyens sur les décideurs politiques sont cruciales. Des initiatives comme celle de the Shift Project, qui mobilise des fonds pour des projets de décarbonation, montrent que la transition écologique n’est pas qu’une aspiration, mais un mouvement en pleine croissance. Les chiffres montrent également une augmentation du financement participatif dans le domaine des énergies renouvelables, confirmant un réel engouement populaire.

L’écart entre les opinions populaires et l’inaction politique doit être comblé par une prise de conscience collective et par des mesures concrètes et ambitieuses. Les actions des citoyens, que ce soit à travers des initiatives locales, des pétitions ou des plateformes d’investissement, soulignent la nécessité d’une transformation profonde pour atteindre les objectifs climatiques.

Le constat est inquiétant : l’engagement croissant des citoyens face à la crise climatique se heurte à une inaction politique alarmante. Les initiatives citoyennes se multiplient, reflétant une forte volonté de changement, tandis que les décisions gouvernementales, telles que le moratoire sur les énergies renouvelables ou la réintroduction de substances nocives, montrent un désaccord fragilisant l’avancée écologique.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la majorité des Français appelle à des mesures plus strictes pour protéger l’environnement. Pourtant, les discours politiques demeurent en décalage avec ces attentes. Ce désaccord entre la mobilisation populaire et le manque de réponse politique soulève des questions essentielles sur la gouvernance actuelle et sur l’avenir de la planète.

Face à un écosystème en détresse, il est impératif que les citoyens continuent à faire entendre leur voix et à exiger des actions concrètes. L’activation de cette dynamique citoyenne pourrait bien être le moteur du changement nécessaire pour aligner les décisions politiques avec les urgences environnementales. Il ne s’agit pas simplement d’une lutte pour le climat, mais d’une véritable quête pour la justice sociale et environnementale.